Die Verkaufsrückgänge bei Tesla sind nicht zu übersehen – z. B. ein Minus von 13,5 % bei den Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr. Die möglichen Gründe sind vielfältig: Zum einen ist das die Produktionsumstellung des Model Y Juniper im Q1 mit anschließenden Wiederanlauf-Effekten. Gleichzeitig bieten Wettbewerber aus China und Europa eigene attraktive Fahrzeuge an und sichern sich Marktanteile. Schließlich kann man noch vermuten, dass das politische Engagement von Elon Musk sich in bestimmten Regionen auf das Ansehen der Marke Tesla in der Bevölkerung auswirkt – insbesondere in Deutschland. Im Gegensatz zur medienwirksamen Krisenrhetorik zeigen allerdings Märkte wie UK, Türkei oder Norwegen sogar deutliche Zuwächse. Tesla gleicht schwächere Regionen wie Deutschland gezielt durch stärkere internationale Nachfrage aus.

Parallel dazu bereitet Tesla neue Modelle vor, darunter wohl eine vereinfachte Variante des Model Y, das günstiger produziert und verkauft werden kann. Erste Hinweise, wie Stillstand in US-Produktionslinien und gesichtete Prototypen, deuten auf einen baldigen Marktstart hin. Besonders spannend: Tesla plant nicht nur günstigere Modelle, sondern arbeitet mit Hochdruck an einem voll autonomen Fahrzeug – dem „Cybercab“.

Der Start des Tesla-Robotaxi-Services markiert einen technologischen Meilenstein – und eine wirtschaftlich ambitionierte Wette. Mit der Einführung autonomer Fahrdienste will Tesla ein neues Kapitel aufschlagen: weg vom reinen Autobauer, hin zum KI-getriebenen Mobilitätsanbieter.

Daten und Fakten

Am 22. Juni 2025 startete Tesla offiziell den Pilotbetrieb seines Robotaxi-Services in Austin, Texas. Der Launch erfolgte zunächst im kleinen Rahmen: Nur ca. 15 vorab eingeladene Personen durften an den ersten Fahrten teilnehmen, mit maximal einer Begleitperson. Weitere Nutzer werden stufenweise über ein Einladungssystem folgen. Im Einsatz befinden sich etwa zehn Fahrzeuge, genaue Zahlen nennt Tesla bisher nicht.

Die Fahrzeuge sind alle vom Typ Model Y Juniper und technisch gegenüber dem Serienmodell kaum verändert. Sie tragen lediglich ein zusätzliches Antennengehäuse auf der Heckscheibe – sogenannte „HALO Communication Units“ – vermutlich für die präzise Kommunikation mit Teslas Operationsteam sowie für ein exakteres GPS-Tracking zur Absicherung der Start-Phase.

Die Regeln für Fahrgäste sind eindeutig: Türen dürfen während der Fahrt nicht geöffnet werden, eine Interaktion mit Lenkrad, Pedalen oder Hauptdisplay ist untersagt. Auch das Sitzen auf dem Fahrersitz ist nicht möglich. Jede Fahrt wird von einem Tesla-Mitarbeiter begleitet, der auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. Dieser agiert nicht als Fahrer oder Betriebsingenieur, sondern eher als stiller Aufpasser. Sie beantworten keine Fragen und verfügen über keine sichtbaren Steuerelemente für das Fahrzeug.

Das User Interface im Display des Fahrzeugs ist weitgehend bekannt, mit Ausnahme eines fehlenden Startmenüs. Neu sind drei zusätzliche Buttons auf dem Display: „Pull Over“, „Stop in Lane“ und „Support Call“. Sie dienen dazu, das Fahrzeug außerplanmäßig an der Straßenseite oder zur Not in der Fahrspur zu stoppen bzw. einen Support-Anruf zu tätigen.

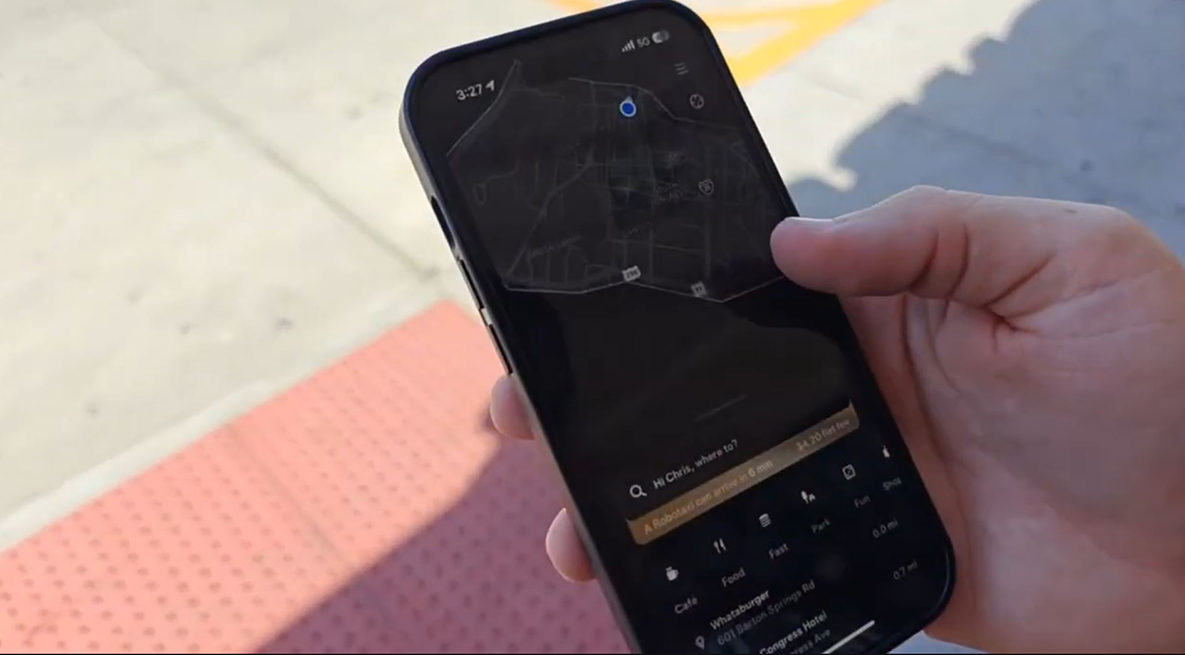

Für die Nutzer des Taxi-Services steht eine separate Smartphone-App zur Verfügung. Damit kann man sich ein Robotaxi herbeirufen und die Fahrt verfolgen. Komfortfunktionen wie die präzise Auswahl des Abholpunkts fehlten zunächst noch, wurden aber inzwischen per Update verteilt. Erfreulich für Tesla-Nutzer: Die Tesla-Cloud-Profile sind bereits integriert – inklusive persönlicher Einstellungen und Inhalte wie z. B. die Zugänge für Netflix und Co.

Das Tesla-Robotaxi fährt ausschließlich innerhalb eines eng begrenzten Testgebiets von rund 10 mal 4 Meilen – ohne Autobahnabschnitte. Der Service läuft bis Mitternacht und kostet aktuell 4,20 US-Dollar pro Fahrt – die 42 zieht sich als Running Gag durch die Geschichte. Die operative Überwachung findet offensichtlich aus einem Kontrollzentrum in Palo Alto statt. Dort sitzt ein Team, das die Fahrten verfolgen und in Ausnahmefällen bei Bedarf eingreifen kann – allerdings kommt das in den veröffentlichten Videos in den sozialen Medien kaum vor.

Zur Sicherstellung einer zügigen Weiterentwicklung des Services werden beim Betrieb der Fahrzeuge anscheinend kontinuierlich Daten erfasst und gesammelt. Diese werden teilweise in Echtzeit zum Tesla Headquarter übertragen und wohl auch lokal im Fahrzeug gesammelt. Aufmerksame Beobachter haben gesehen, wie der Beifahrer im Handschuhfach sich an einem Rack von acht bis zehn Festplatten zu schaffen gemacht hat – offenbar zur Datensicherung für eine spätere Auswertung nach Betriebsschluss.

Umgang mit Ausnahmesituationen

Ein Robotaxi muss mehr können als nur von A nach B fahren – es muss in kritischen Situationen verlässlich und verantwortungsvoll agieren. Tesla hat in Austin erstmals den Sprung von Level 2 zu Level 4 vollzogen: Das Fahrzeug und damit der Hersteller übernimmt die Verantwortung. Das ist keine triviale Änderung, sondern eine juristisch und ethisch tiefgreifende Neudefinition.

Einige kritische Situationen wurden dokumentiert: das kurzzeitige Einfahren in die Gegenfahrbahn beim Vorbeifahren an Hindernissen, das Passieren eines blockierenden Lieferfahrzeugs oder das ungeduldige Einfädeln in eine vorbeiziehende Fahrradkolonne. Dennoch: Es gab keine Unfälle. Das Fahrzeug verhält sich vorsichtig, manchmal sogar übervorsichtig – bleibt stehen, wartet, orientiert sich neu.

Solche Entscheidungen sind bei Tesla nicht das Ergebnis programmierter Regeln, sondern das Resultat intensiven Trainings neuronaler Netze. Das System lernt durch hunderttausende reale und simulierte Fahrdaten, wie sich Menschen in vergleichbaren Situationen verhalten.

Ein Schlagloch wird erkannt – und umfahren, auch wenn das kurzfristig gegen eine Verkehrsregel verstößt. Regelverstöße wie diese sind situationsbedingt vertretbar – und letztlich ein Zeichen von menschlicher Intelligenz im Algorithmus.

Aber was passiert im Notfall? An ausweglosen Situationen können autonome Fahrzeuge genauso scheitern wie wir Menschen. In dem Fall ist es wichtig, dass das Fahrzeug zunächst auf sichere Weise zum Stehen kommt. Wenn die autonome Steuerung danach keine Lösung findet, ist die Fahrdienstleitung verantwortlich für die Einleitung der nächsten Schritte. In dem Fall bieten alle heute bekannten Anbieter autonomer Taxis eine Möglichkeit des manuellen Eingriffs über die Ferne durch eine Kommandozentrale – auch bei Tesla ist davon auszugehen, dass es diese Option gibt. Selbst der stille Beifahrer im Robotaxi hat keine Möglichkeit, das Fahrzeug manuell zu steuern.

Tesla oder Waymo wer ist besser?

Waymo, der Robotaxi-Dienst von Google, ist in Austin schon länger präsent und fährt vollständig ohne Sicherheitsfahrer. Die Fahrzeuge wirken durch zahlreiche externe Sensoren wie High-Tech-Aliens im Straßenbild. Tesla dagegen setzt auf ein kamera- und KI-basiertes System ohne LiDAR – dafür mit neuronaler Situationsinterpretation.

Beide Systeme funktionieren. Beide fahren sicher. Beide zeigen auch kleinere Schwächen in einzelnen Fahrsituationen. Unterschiede zeigen sich in Nuancen:

Waymo punktet durch die vollautonome Nutzererfahrung ohne Beifahrer. Die App ist professionell gestaltet und integriert – z. B. in Austin über den Taxi-Dienstleister Uber. Die Skalierung des Dienstes auf andere Städte ist aufwändiger, da jedes neue Einsatzgebiet mit HD-Karten eingemessen werden muss. Die Fahrzeuge sind aufgrund der umfangreicheren Sensoren teuer in der Anschaffung. Allein der Umbau der Serienfahrzeuge kostet teilweise mehr als 120.000 US-Dollar.

Tesla bringt Vorteile in Skalierbarkeit und Infrastruktur: Die Autos kommen aus der Serienproduktion der eigenen Werke, benötigen keine Spezialhardware und können heute schon flächig durch Over-the-Air-Updates kontinuierlich mit neuen Funktionen versorgt werden. Die Vision-only-Technologie hat sich im Alltag bewährt – auch bei Regen, Nachtfahrten und komplexen innerstädtischen Situationen.

Teslas haben in Summe mehr Kilometer mit dem Supervised Full-Self-Driving-Angebot in den USA gefahren, Waymo hat dafür mehr Erfahrung mit vollständig autonom durchgeführten Fahrten, insbesondere in San Francisco. Der direkte Vergleich der Betriebe in Austin aus Nutzer-Sicht zeigt keinen eindeutigen Gewinner.

Die unrühmliche Rolle der Medien

Tesla polarisiert. Während der Marktstart des Robotaxi-Services in Tech-Foren gefeiert wurde, fällt die mediale Resonanz in traditionellen Medien häufig skeptisch bis kritisch aus. Überschriften wie „Verkäufe brechen ein“ oder „Robotaxi ein Flop?“ sind irreführend, da sie kontextfreie Einzelstatistiken bemühen und komplexe Zusammenhänge verkürzen.

Oft mangelt es an technischer Tiefe und Einordnung. So bleibt etwa unbeachtet, dass Rückgänge bei Auslieferungen häufig durch Produktionsumstellungen oder strategische Marktanpassungen erklärt werden können. Die Medienlandschaft ist hier gefordert, differenzierter zu berichten – nicht nur über Probleme, sondern auch über die enormen technologischen Fortschritte.

Zudem offenbart sich ein gesellschaftlicher Wandel: Wer dem autonomen Fahren grundsätzlich kritisch gegenübersteht, findet schneller Anlässe zur Sorge. Wer hingegen die Innovation begrüßt, sieht in den aktuellen Ereignissen die Bestätigung für eine neue Ära der Mobilität.

Geht Elons Wette auf?

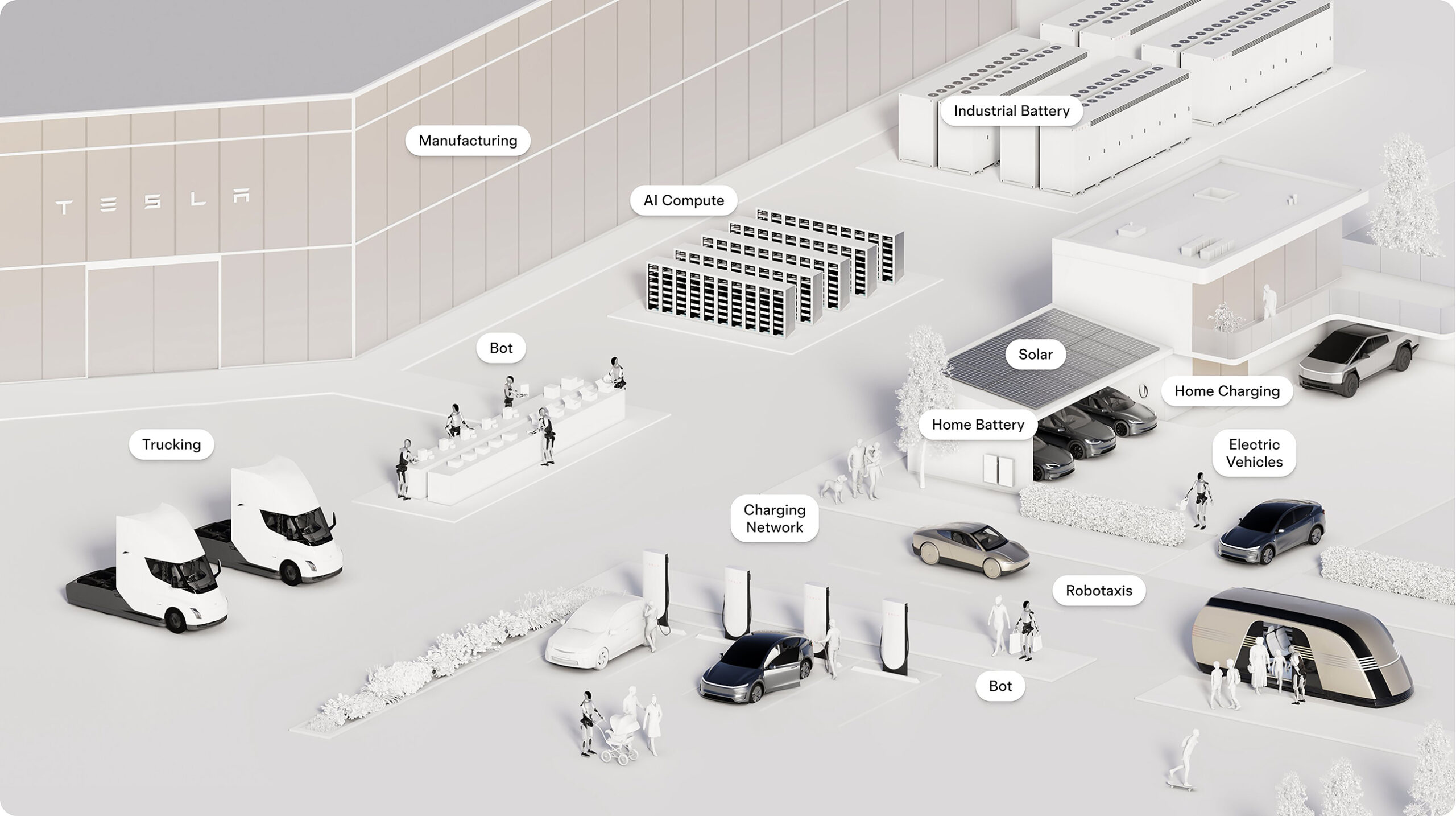

Tesla ist keine klassische Automarke mehr. Mit dem Robotaxi beginnt der Übergang zu einem KI-basierten Mobilitäts- und Robotik-Konzern. Elon Musks Vision: Eine Flotte von autonomen Fahrzeugen, die ihren Besitzern Einnahmen generiert, solange sie nicht selbst genutzt werden. Und perspektivisch: vollständige Automatisierung – vom Fahren bis zur Reinigung (Stichwort: Roboterarm im Cybercab).

Die wirtschaftlichen Potenziale sind enorm. Laut Analysten wie ARK Invest könnten die Kosten pro Meile auf unter 20 Cent sinken – im Vergleich zu heutigen Taxipreisen von mehreren Dollar. Tesla hat damit nicht nur das Zeug, den Mobilitätsmarkt aufzumischen, sondern auch Teile des öffentlichen Nahverkehrs zu ersetzen oder zu ergänzen.

Ein weiterer Baustein ist die geplante Integration in ein Sharing-Netzwerk, das dem Eigentümer eines Tesla erlaubt, das Fahrzeug Freunden oder Familienmitgliedern autonom zur Verfügung zu stellen – oder sogar in die öffentliche Robotaxiflotte zu geben und damit Geld zu verdienen.

Ob diese Wette aufgeht, hängt weniger von der Technik ab, sondern von der Regulierung, der gesellschaftlichen Akzeptanz und dem Vertrauen in die Technologie. In Austin funktioniert es bereits. In Europa stehen noch regulatorische Hürden im Weg, aber erste Tests laufen.

Was sicher ist: Tesla hat geliefert. Und wer glaubt, dass Vision-only ohne LiDAR nicht möglich ist, sollte in Austin einsteigen – oder den zahlreichen Videos glauben.

Zum Autor: