Im letzten Heft haben wir einen Ausblick auf die Veränderungen des Waldes in Deutschland über die nächsten Jahrzehnte gesehen. Im Ergebnis muss der heutige Wald durch eher mediterrane Bäume ersetzt werden, wollen wir ihn nicht ganz verlieren. Beim derzeitigen Anstieg der mittleren Temperaturen und der Zunahme von Hitzewellen müsste allerdings der Wald in schnellerer Folge angepasst werden als die Bäume wachsen. Immerhin dies ist in der Landwirtschaft einfacher, zumindest bei den einjährigen Pflanzen. Im Obst- und Weinbau ist das schwieriger.

Was sehen wir?

Die mittlere Temperatur steigt in Deutschland, die Winter werden wärmer und nasser, Trockenzeiten und Hitzeperioden nehmen zu. Dies ist ein Trend seit Beginn des 20. Jahrhunderts, der sich seit den 1980er Jahren deutlich beschleunigt hat. Was sehen wir? Apfel und Raps blühen beispielsweise rund 15 beziehungsweise 18 Tage früher als in den 1970er-Jahren. In den letzten 20 Jahren nehmen die Schwankungen bei den Erträgen der wichtigsten Anbauarten zu. Wir sehen Minigetreide in der Notreife, kaum höher als 50 Zentimeter, nach langen Trockenphasen, wir sehen abgeschwemmte Äcker nach Starkregen.

Die im Mittel steigenden Temperaturen können Vorteile für die Landwirtschaft mit sich bringen: Eine verlängerte Vegetationsphase ermöglicht etwa mehrere Ernten im Gemüsebau, durch die schnellere Reife von Mais können auch in den nördlichen Gebieten Deutschlands höhere Erträge erzielt werden, eine gute Wasserversorgung vorausgesetzt.

Es gibt aber auch Nachteile: So macht zum Beispiel die frühere Blüte Obstbäume anfälliger gegenüber Spätfrösten. Mildere Winter führen dazu, dass sich pflanzenschädigenden Pilze, Viren und Insekten stärker ausbreiten. Die zunehmende Zahl von Hitzetagen bedeutet deutlich mehr Stress für die Kulturpflanzen. Starkregen und Dürren führen zu Ernteausfällen. Es gibt auch weniger offensichtliche Nachteile: die Kombination von steigendem Meeresspiegels und Trockenheit führen an den Küsten zu einer zunehmenden Versalzung – das Meerwasser drückt unter den Deichen durch.

Wie sehen die Risiken derzeit im Einzelnen aus?

Milde Winter Schaden

Zu milde Winter bieten beste Bedingungen für alle Schädlinge und Krankheiten, die auf Frost empfindlich reagieren. Dazu gehören Blattläuse, Schnecken und einige Käferarten. Auch haben es Mehltau und Rostbefall leichter. Ausbleibende Kältereize sorgen zudem dafür, dass verschiedene Wintergetreide keinen Blühreiz entwickeln und es dadurch zu niedrigeren Erträgen kommt.

Spätfrost trotz steigender Temperaturen

Eine Analyse des DWD zeigt, dass „trotz im Mittel gestiegener Temperaturen das Schadfrostrisiko bei frostempfindlichen Entwicklungsstadien verschiedener Kulturen in weiten Teilen Deutschlands zugenommen und nur in kleineren Landesteilen abgenommen hat. Die regionale Verteilung dieser Zu- und Abnahme ist je nach betrachteter Kultur unterschiedlich, bei den meisten Kulturen zeigt sich besonders von der Landesmitte bis in den Süden eine deutliche Zunahme des Risikos.“

Müssen wie im Weinbau vermehrt Hubschrauber (Verwirbelung der Luftschichten), Wasserverregnung und Feuer eingesetzt werden, kostet dies viel Geld.

Trockenperioden nehmen zu

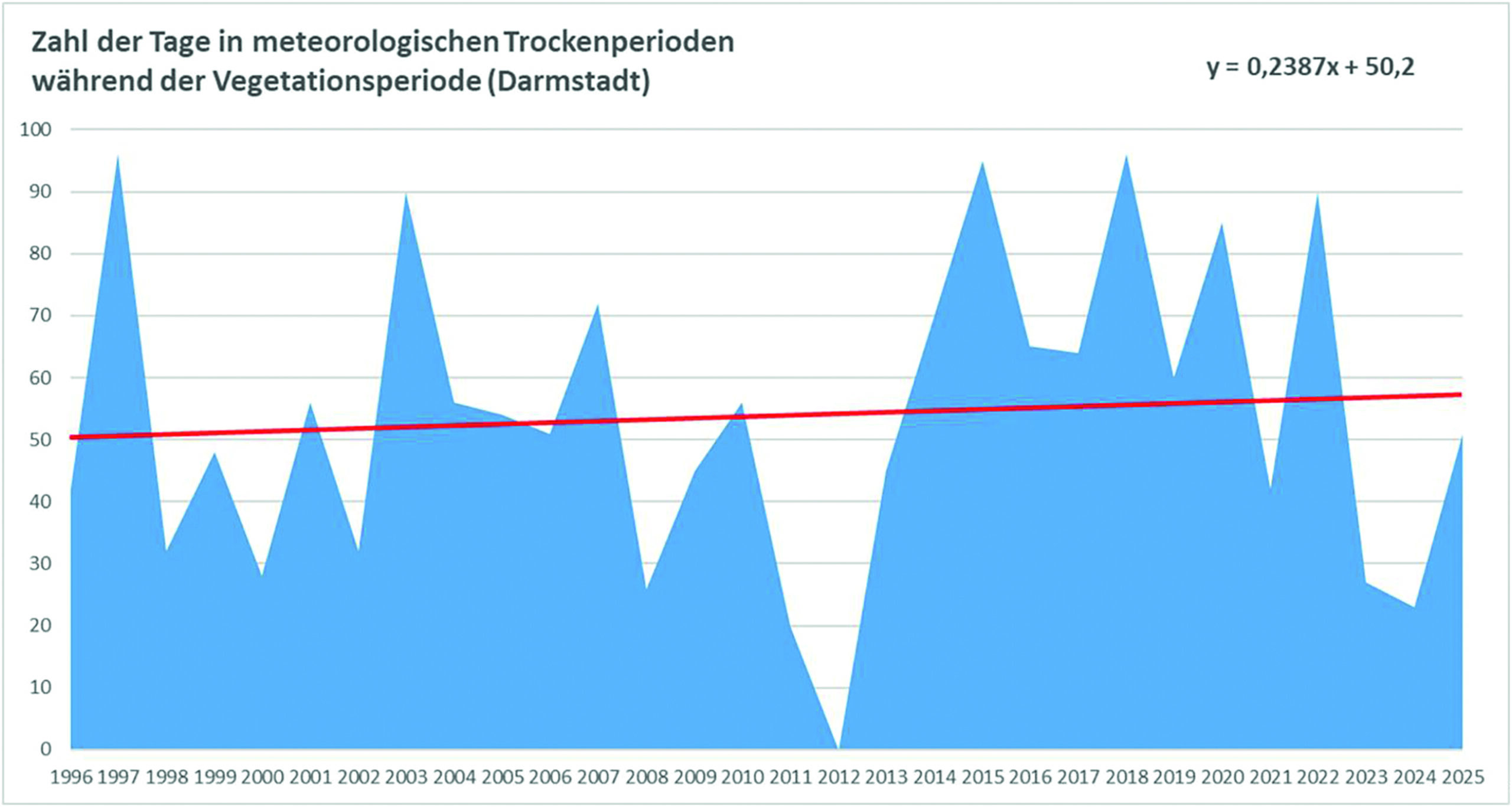

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat die Anzahl aufeinanderfolgender Trockentage im Sommer zugenommen. So haben sich seit 2003 sommerliche Trockenphasen gehäuft. Modellierungen des DWD zeigen, dass das pflanzenverfügbare Wasser während der Vegetationsperiode in den letzten 60 Jahren signifikant abgenommen hat.

Vor allem in Südwestdeutschland und Teilen der östlichen Bundesländer sind abnehmende Niederschlagsmengen im Sommerhalbjahr und mehr aufeinanderfolgende Trockentage zu beobachten. In diesen bereits heute vergleichsweise warmen oder trockenen Regionen wird der Klimawandel für die Landwirtschaft zunehmend problematisch.

Sinkt der Bodenwassergehalt unter einen kritischen Wert, ist eine Versorgung der Pflanzenwurzeln mit Wasser und Nährstoffen nicht mehr ausreichend gewährleistet. In kritischen Entwicklungsphasen kann der Wassermangel zu Ertragseinbußen führen. Dies unterscheidet sich je nach Kulturart und Sorte.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der meteorologischen Trockenperioden während der Vegetationsperiode für Darmstadt (auf der Basis von Daten des DWD). Der Trend zeigt eine Zunahme von einem Trockenheitstag pro vier Jahre. Das Jahr 2025 berücksichtigt nur das erste Halbjahr.

Das pflanzenverfügbare Wasser hängt neben dem Boden, dem Standort und der Trockenheit auch von der Hitze ab.

Hitze stresst alle Lebewesen

Das Optimum für das Pflanzenwachstum liegt beispielsweise bei Weizen zwischen 10 und 25°C.

Weicht die Temperatur vom optimalen Temperaturbereich nach oben hin ab, leidet die Pflanze unter „Hitzestress“, der Symptome wie Welke, schlechte Blütenauslösung, mangelnde Befruchtung und Fruchtdeformation auslöst. In Verbindung mit einer hohen Sonneneinstrahlung können an der Pflanzenoberfläche Temperaturen erreicht werden, die zu Verbrennungen an Blättern und Früchten führen. Es kommt zu einer Schädigung der Proteine und damit der Stoffwechselvorgänge. Bei sehr hohen Temperaturen führt dies meist zu Wachstumsstockungen und zu Qualitäts- und Ertragsverlusten.

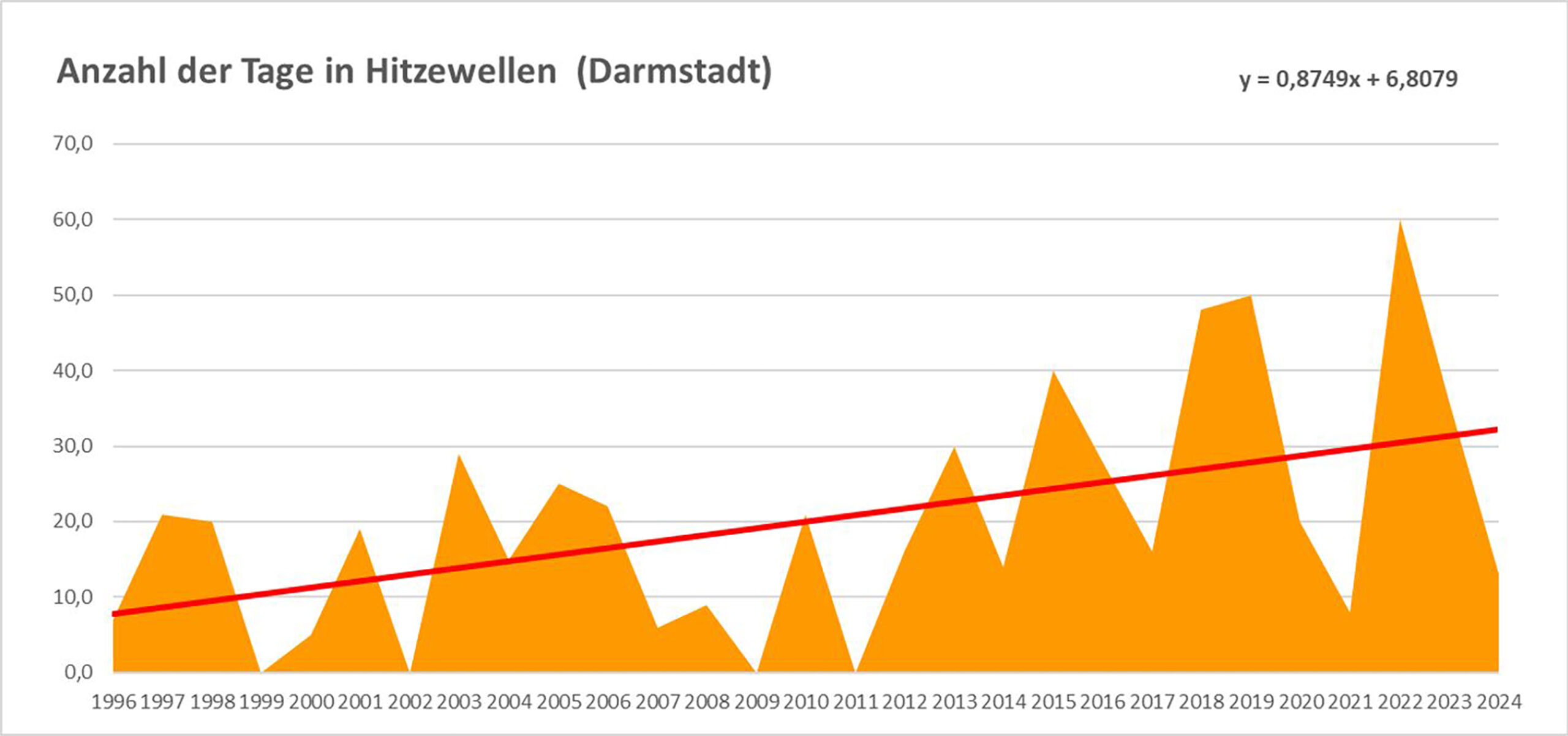

Die folgende Grafik zeigt die Zahl der Tage in Hitzewellen für Darmstadt auf der Basis der vom Deutschen Wetterdienst gemessenen Tagesmaximaltemperatur. (Definition Hitzewelle: Perioden mit einer mittleren Temperatur >= 30 Grad und einer Spitzentemperatur von mind. >= 25 Grad und mindestens drei Tage >= 30 Grad). In Darmstadt steigt die Zahl der Hitzetage in den letzten 28 Jahren mit einem Wert von plus 0,87 Tagen pro Jahr.

Neben dem direkten Stress für Nutztiere können durch höhere Temperaturen Krankheiten Einzug halten, die bisher eher in heißen Zonen (z.B. Afrikas) zu Hause waren, wie z.B. die Blauzungenkrankheit.

Zunahme von Hagelnachrichten statt von Hagel

In Norditalien und Westbalkan hat in den letzten 37 Jahren die Zahl der Hagelereignisse stark zugenommen, in Deutschland ist dies nur in der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg der Fall. Nach einer Zunahme in den 1990er Jahren zeigt sich seit 2000 kein steigender Trend.

Starkregen nimmt wahrscheinlich weiter zu

Der Deutsche Wetterdienst schreibt: „Die Häufigkeit von Starkniederschlägen der Dauerstufe 24 Stunden hat in Deutschland in den vergangenen 65 Jahren im Winter bereits um rund 25% zugenommen. Gemäß den Projektionen regionaler Klimamodelle ist davon auszugehen, dass sich dieser Anstieg bis zum Jahre 2100 in etwa der gleichen Größenordnung weiter fortsetzen wird.

Für die Sommermonate ist dagegen bislang kein eindeutiger Trend auszumachen.“ Allerdings ist diese Aussage von 2016.

Trifft Starkregen auf ausgetrockneten oder unbewachsenen Boden und kann nicht ausreichend versickern, kommt es schnell zu Bodenerosion. Auch vermehrte Niederschläge im Winter können die Bodenerosion begünstigen, wenn es nur eine lückenhafte Vegetationsdecke gibt. Der Verlust von nährstoff- und humusreichem Oberboden ist ein erheblicher ökologischer und wirtschaftlicher Schaden, da er in der Regel nicht einfach ersetzt werden kann.

Variabilität nimmt nur regional zu

Eine über 200 Seiten starke Studie eines Projektverbundes aus Deutschem Wetterdienst, Julius Kühn-Institut, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. und Thünen-Institut zeigt auf der Basis prozessbasierter Modellierung im Mittel, mit regionalen Unterschieden, überwiegend keine Ertragsrückgänge bis zur Mitte des Jahrhunderts sowie keine steigende Ertragsvariabilität. Für Mais wurde in Ost- und Süddeutschland eine überwiegend negative mittlere Ertragsentwicklung projiziert, wohingegen für Weizen in ganz Deutschland und mit allen Modellansätzen Ertragssteigerungen projiziert werden. Allerdings wurden die Ertragseffekte durch Starkregen, Stürme, Hagel oder lokale Überschwemmungen sowie eine mögliche Zunahme von Ertragsverlusten durch tierische und pilzliche Schadorganismen in den Analysen nicht berücksichtigt. Deren Berücksichtigung könnte die Variabilität der zukünftigen Bedingungen und entsprechend negative Ertragseffekte deutlich erhöhen.

Anpassungen: z.B. ziehen holländische Zwiebeln nach Osten

Die oben erwähnte Versalzung von Böden an der Küste führt inzwischen zu einer Verlagerung des Zwiebelanbaus vom Westen in den Osten der Niederlande. Das ist eine mögliche Anpassung an klimainduzierte Veränderungen.

In Frankreich werden überall große Wasserbecken für die Bewässerung der Felder gebaut, was Landschaftsschützer auf den Plan gerufen hat. Andere Möglichkeiten sind der Einsatz von Techniken wie Präzisionsbewässerung, der Anbau wärmeliebender Ackerkulturen, eine Anpassung des Sortenspektrums im Weinbau, die Anpassung von Bewirtschaftungsrhythmen, der Aufbau von Hagelschutznetzen oder eine Versicherung gegen Extremwetterschäden. Mehr Aufwand in jedem Fall.

Verschiedene Kulturen sind unterschiedlich tolerant gegenüber Trockenstress. So sind Zuckerrüben, Raps und Kartoffeln nur wenig trockentolerant. Echte Trockenkünstler sind dagegen Körnermais, Sorghum-Hirse, Sojabohne, Sonnenblume und Hartweizen. Neben dem Anbau trockenheitstoleranter Arten und Sorten ist eine angepasste, humusmehrende Bewirtschaftung sinnvoll, beispielsweise durch den Anbau von Zwischenfrüchten und mehrjährigen Kulturen, die Etablierung von Agroforstsystemen oder einer angepassten Bodenbearbeitung. Gesunde Böden mit einem hohen Gehalt an organischer Substanz sind widerstandsfähiger gegen extreme Wetterereignisse.

Maßnahmen gegen Bodenerosion sind eine standortangepasste Fruchtfolge, eine kontinuierliche Bodenbedeckung über das Jahr hinweg, der Einsatz von Mulchmaterialien oder eine pfluglose konservierende Bodenbearbeitung.

Ein sehr komplexes Thema

In der Landwirtschaft scheint es noch wesentlich mehr Faktoren zu geben als im Wald. Der zugegebenermaßen kurze Überblick zeigt die Komplexität nur im Ansatz. Immerhin scheint es in der Landwirtschaft einfacher zu sein, sich anzupassen, allein schon, weil bei vielen Anbauarten jedes Jahr Veränderungen vorgenommen werden können. Auch werden negative Effekte des Klimawandels zumindest in Teilen durch positive aufgehoben. Allerdings werden die Anpassungen den Anbau teilweise verteuern und es ist die Frage, wie viel Landwirtschaftsbetriebe hier mitgehen können.