Möglichen Stellschrauben bedienen

Im Alltag übe ich mich seit mehreren Jahrzehnten in ressourcenschonendem Leben. Im Klartext gilt es, mit möglichst geringem finanziellen Einsatz maximale Effekte zu erzielen. Vorab noch der Hinweis: Nicht immer war ich vermögend und kenne durchaus die Situation mit den letzten Münzen an der Aldikasse zu stehen. ich will hier nicht als unfehlbarer Moralapostel referieren und mich selbst auf die Schulter klopfen. Denn es kommt zuweilen zu strategischen Fehlern, die darf man zugeben. Im Nachfolgenden will ich also mal unverblümt die Hosen runter lassen.

Motivation

Schon als Kind entwickelte ich das Verständnis, dass ein bewusster Umgang mit Ressourcen mit einem nachhaltigen Lebensstil anzustreben ist. Dies basierte – man will es kaum glauben – auf TV-Sendungen wie Hoimar von Ditfurths ‚Querschnitte‘ und Horst Sterns eindrücklichen Filmen. Der grausame Umgang der Menschen mit ihren Lebensräumen und Mitgeschöpfen würde diese letztlich derart in Mitleidenschaft bringen, dass Lebensqualität für immer mehr Menschen verloren ginge, so die Annahme.

In meinen jungen Jahren engagierte ich mich zunächst im Tierschutz, später in Naturschutzverbänden und in Jugend-Umweltgruppen. Anfangs sollte das meinem schlechten Gewissen überhaupt als Mensch auf Erden zu sein Rechnung tragen. Bis heute bin ich Vorstand des regional tätigen Fördervereins Kultur und Umweltbildung e.V. Dessen Projekte finden sich unter: www.taten-bank.de).

Damals sah ich vor allem Tiere und Natur als schutzwürdig an. Ich glaubte: „Ohne Menschen würde es diesem Planeten wohl besser gehen.“ Im Laufe der Jahre erkannte ich, dass die hiesige Naturlandschaft nur dadurch so vielfältig ist, weil Menschen sie bewirtschaften. Würde der Mensch fehlen, wäre die Artenvielfalt deutlich eingeschränkter. Ein Beispiel: Nicht etwa im Wald, sondern am Waldrand leben die meisten Tiere und Pflanzen.

Doch dies gilt in einer mitteleuropäischen Kulturlandschaft. Die artenreichsten Naturgebiete auf der Welt sind dagegen ungestörte Regenwälder.

Als Jugendlicher war ich phasenweise Vegetarier. Das Leid der Tiere in der Massentierhaltung löste dies aus. Die weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit verschob auch hier meine Verhaltensweisen. Tatsächlich gibt es Landschaften, die von Tierhaltung und nicht von Ackerbau geprägt sind. Weidehaltung ist mancherorts die einzige Möglichkeit der Landschaftsnutzung. Nutztiere, gehalten durch den Menschen, sind – wie oben angedeutet – letztlich Grundlage für ein Mehr an Artenvielfalt. Intensive Weidenutzung und Futtermittelanbau auf ehemaligen Regenwaldflächen fördert allerdings nicht die Artenvielfalt.

Lebensmodell

Ich bin kein Stadtmensch. Beruflich verschlug es mich zeitweise in die Hauptstadt. Doch Berlin empfand ich persönlich nicht nur unattraktiv, sondern regelrecht beängstigend. Aufgewachsen in ländlich geprägter Umgebung in einem Dorf in Osthessen erschlossen sich mir nicht die Vorzüge der Großstadt. Einfach zu viele Menschen, Abgase und Müll auf den Straßen.

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, der Verzicht auf das Einfamilienhaus etc. sind definitiv Ressourcen schonender als motorisierter Individualverkehr und die eigenen vier Wände im Neubaugebiet. Ein nicht unwesentlicher Aspekt, mich letztlich für das Landleben zu entscheiden war, dass ich meinen drei Kindern die damit verbundenen Vorzüge ermöglichen wollte. Die vorgefundene Infrastruktur erwies sich als ausreichend und dies in ländlicher Idylle.

Eigenheim

Für viele meiner Generation war der Neubau eines Eigenheims selbstverständlicher Weg. Nachhaltiger ist der Umbau bestehender Substanz. Ein Haus mit der Fläche von rund 260 Quadratmetern erscheint für eine fünfköpfige Familie zwar eher überdimensioniert. Doch es bot sich auch für eine berufliche Nutzung an. Die möchte ich heute, nach dem die Kinder ausbildungsbedingt flügge geworden sind, nicht missen. Mein Arbeitsweg ist in der Regel: Die Treppe runter. Da!

Das vor bald 25 Jahren erworbene zweistöckige Eigenheim wies die übliche Bausubstanz von 1972 auf. Der Umstand, dass der Erbauer Möbelschreiner war und dessen Bruder Maurer prägt den Charakter des detailverliebt errichteten Gebäudes und der Gartenanlage. Wie meist bei Altbauten gab es einiges zu modernisieren. Aufgrund begrenzter Finanzmittel geschah dies peu à peu, aber mit ungewöhnlichen Ansprüchen.

Altbausanierung

Ein wichtiger Schritt war die Dachdämmung. Sowohl in kalten Wintern, aber noch wichtiger in heißen Sommern, gewährleistet sie eine ungemeine Erhöhung der Lebensqualität. Aufgrund der vorgefundenen Situation bot sich in diesem Falle eine Isofloc-Dämmung an. Dabei werden Hohlräume im Dach mit feuchten Papierschnipseln ausgefüllt. Das führte zum gewünschten Effekt. Im nächsten Schritt wurden die maroden Fenster durch moderne ersetzt. Ein Schreiner aus dem Nachbarort realisierte eine zum Rest der Bausubstanz passende Lösung mit nachhaltig angebautem Holz und ordentlicher Verglasung.

Im nächsten Bauabschnitt im bewohnten Gebäude wurden die Heizkörper ausgetauscht. Wie in den 70er Jahren üblich, waren diese zwar platzsparend, aber energetisch zweifelhaft unter den Fenstern ins Mauerwerk eingelassen. Die Heizungsnischen habe ich zugemauert und die neuen Heizungen wurden davorgesetzt.

Regenwassernutzung

Die Vorstellung, wertvolles Grundwasser im Klo runter zu spülen, war für mich unerträglich. Das führte dazu, alsbald über die Nutzung von Regenwasser für solche Zwecke nachzudenken. Eine improvisierte Lösung mit einem 2.500 Liter Tank und einer Gartenpumpe erwies sich als wenig praktikabel. Die vorgehaltene Menge reichte nicht immer aus und mit der Gießkanne zu spülen war zuweilen fast unzumutbarer Alltag. Also musste ein Baggerfahrer aus dem Dorf eine Zisterne vergraben und der ebenfalls ortsansässige Dachdecker die Fallrohre der Dachrinnen umleiten. Diese wurden in diesem Zuge auch erneuert und neben der Zisterne wurden mit weiteren Großbehältern Lösungen für die Gartenbewässerung umgesetzt. Auch wenn es sein mag, dass sich diese erheblichen Investitionen auch finanziell irgendwann amortisiert haben, galt es hier, vor allem aus ökologischer Sicht sinnvolles zu machen. Starkregenereignisse hatten zuvor gezeigt, dass die Kapazitäten der Dachrinnen und versiegelte Flächen rund ums Haus mit den zuweilen auftretenden Wassermengen nicht harmonierten. Auch hierzu galt es adäquate Lösungen zu schaffen.

Solaranlage & Holz

In den frühen Zweitausenderjahren war viel von energetischer Autarkie die Rede. Eine thermische Solaranlage zur Warmwassererzeugung war Teil der vermeintlichen Lösung. Da ich bereits früh das Dach mit Photovoltaik belegt hatte, wurde diese in Südausrichtung vor das Haus am Hang aufgestellt. Undichtigkeiten führten dazu, dass die mit Glykol versetzte Flüssigkeit laufend nachgefüllt werden musste. Die Kosten dürften dabei zwar weit unter denen des eingesparten Heizöls liegen, doch wurmte mich dies ungemein. Auch die anstelle des ursprünglich offenen Kamins von einem Kaminbauer aus der Region eingesetzte, gebraucht gekaufte Kaminkassette muss im Nachhinein als halbherzige Lösung gewertet werden. Ein wasserführendes System wäre hier sicherlich die bessere Alternative gewesen.

Holz aus heimischen Wäldern, vielleicht sogar vom eigenen Grundstück zu verbrennen, ist sicherlich besser als importiertes Öl oder Gas. In den im Keller neben der Ölheizung stehenden ineffektivem

Holzheizkessel Unmengen davon zur Wärme- und Warmwassererzeugung zu werfen, war jedoch weder energetisch noch zeitökonomisch erquicklich. Das Gerät sollte außer Betrieb genommen werden. Auch die Ölheizung wurde im vergangenen Jahr schließlich durch eine Wärmepumpe (siehe oben) ersetzt.

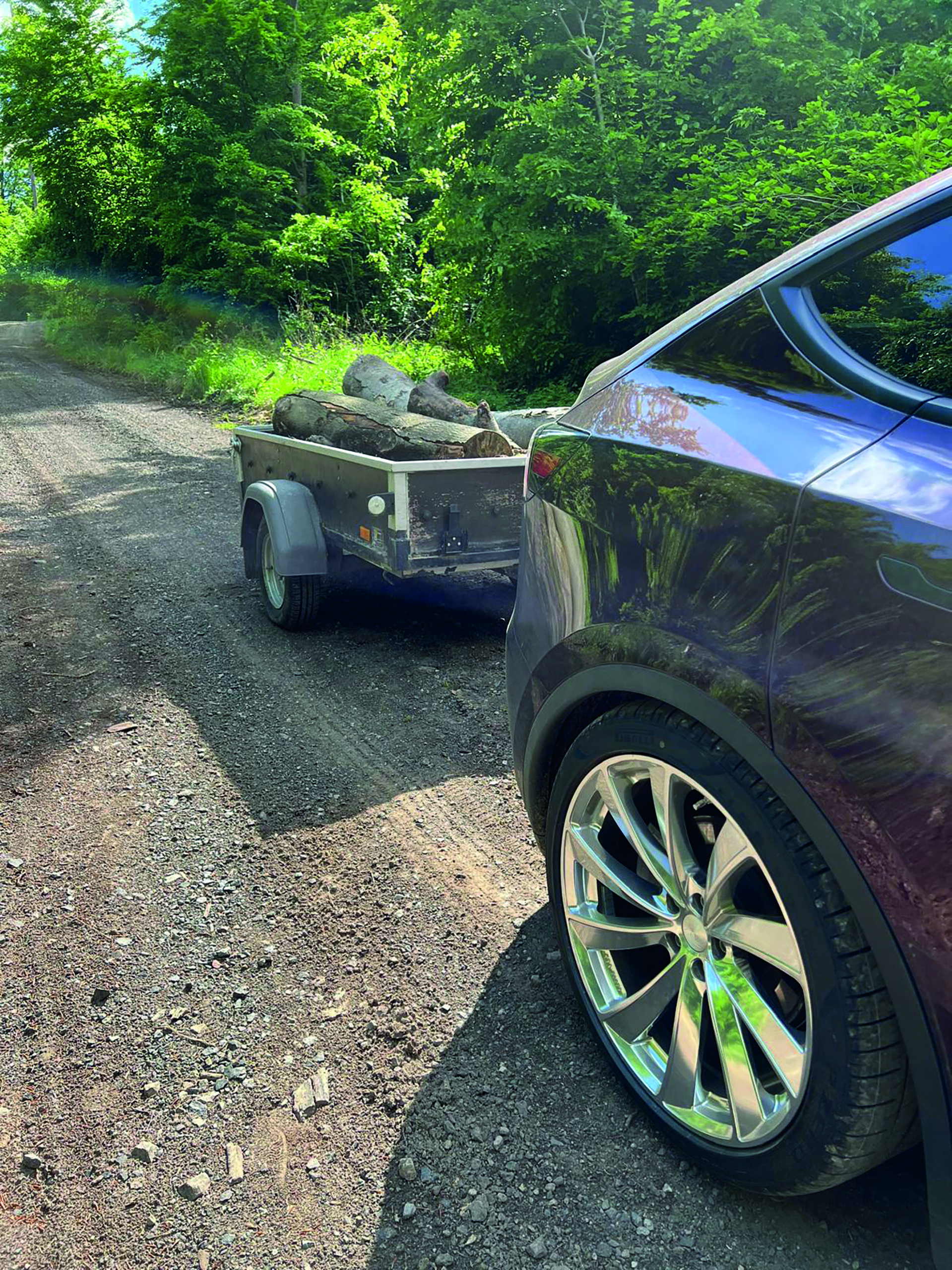

Heute ist es so etwas wie ein Hobby, mit dem Auto und einem kleinen Anhänger sonst verrottendes Restholz in einem staatlichen Waldareal zu nutzen und darauf zu laden. Es wird anschließend in kamingerechte Stücke gesägt. Natürlich beides vollelektrisch.

Photovoltaik

Wie oben angedeutet war für mich Solarenergie früh ein Thema. Was zum Zeitpunkt der Anschaffung einer Photovoltaikanlage vor bald 20 Jahren führte. Damals war Eigenstrom-Nutzung noch kein Thema, sondern reine Netzeinspeisung angesagt. Doch die über einen Kredit finanzierte Anlage sollte sich nach 15 Jahren amortisieren und wird nach Auslaufen der EEG Förderung mit der erst vor wenigen Jahren angeschafften zweiten Photovoltaikanlage kombiniert. Diese dient primär der Eigenstrom-Nutzung und kann mit dem dann auch noch aufgestellten Heimspeicher mit 10 kWp wesentlich zur Stromversorgung beitragen. Insgesamt sind 25,3 KWp auf dem Dach instaliert.

Im Zuge der Errichtung der zweiten Photovoltaikanlage wurde im Übrigen die Eindeckung der entsprechenden Dachfläche mit gedämmten Trapezblechen versehen. Diese Maßnahme dürfte den Wärmehaushalt des Hauses noch einmal zuträglich gewesen sein, wenn auch weiterhin unter der Bestandsanlage eine lediglich mit Isofloc gedämmte Eterniteindeckung liegt.

Elektromobilität

Seit 2014 fahre ich elektrisch. In Kombination mit der Photovoltaikanlage und dem Speicher ist das Laden über die Wallbox in meinem Fall komfortabel gelöst. In diesem Artikel möchte ich dieses Thema nicht allzu detailliert ausführen. Mir ist jedoch klar, dass es ein Privileg ist, den selbst erzeugten Strom auch auf Reisen mitzunehmen und vor allem die alltäglichen Kurzstrecken komplett vom eigenen Dach abzudecken. Bei der Anschaffung von Pkws war ich stets um sparsame Lösungen mit geringem ökologischen Fußabdruck bemüht. Da ich jedoch berufsbedingt nicht alle Fahrten mit dem seinerzeit angeschafften 3-Liter Lupo absolvieren konnte, war es ein echter Befreiungsschlag, 2022 den letzten Verbrenner gegen ein Tesla Model X als Zugmaschine für Anhängertransporte tauschen zu können. Die Plaid-Variante gehört zugegebener maßen nicht zu einem ressourcenschonenden Leben. Diese im Alltag völlig überdimensionierte Fahrzeugausführung würde ich als einmaligem Exzess einstufen.

Ökologischer Fußabdruck

Als Mitglied einer Energiegenossenschaft, die einen Windpark betreibt, bin ich in Kombination mit meinen Photovoltaik-Lösungen energetisch definitiv im grünen Bereich. Das gilt nicht für alle Lebensbereiche.

Flugreisen sind zwar für mich inzwischen absolut tabu, doch selbst wenn ich Strom aus erneuerbaren Energien zur Mobilität nutze, verbrauche ich Ressourcen. Auch der Blick in die gelbe Tonne zeigt mir, ich bin fernab von einer vollständig nachhaltigen Lebensweise.

Lebensmittel

Bezüglich Ernährung und Abfallvermeidung habe ich im Laufe der Jahre so einiges versucht. Mit der Gründung von Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, Projekten, wie einem Umsonst- und Kleidertauschladen, konnte ich für mich und andere zeitweilig nahezu optimale Lösungen finden. Die Corona-Pandemie hat da ehrenamliches Engagement final zerstört.

Neue Kleidung kaufe ich auch heute so gut wie nie. Bei den im Einzelhandel erworbenen relativ konventionelle Lebensmittel, achte ich auf mehrere Aspekte:

Ich vermeide weitgehend, exotisches aus allzu fernen Ländern. Bio-Qualität ziehe ich vor. Doch das wichtigste Kriterium ist für mich tatsächlich die Abfallvermeidung. Lebensmittel kurz vor dem Ablaufdatum, gibt mir das Gefühl der Entsorgung über den Supermarkt-Container zuvorzukommen.

Tierische Produkte gehen dann für mich in Ordnung, wenn sie doch so vor der Entsorgung „gerettet“ werden. Selten gehe ich daher mit dem Vorsatz ran, bestimmte Lebensmittel zu kaufen. Vielmehr lasse ich mich gerne inspirieren durch das, was da gerade in der Auslage kurz vor dem Wegwerfen ist. Ganz nebenbei spare ich Geld und habe reichlich Abwechslung auf dem Teller.

Noch schonender fürs Portemonnaie beziehungsweise für den dadurch reduzierten Inhalt der persönlichen gelben Tonne ist es, selbst Lebensmittel anzubauen. Gartenarbeit ist zwar zeitaufwändig, ist aber auch ein guter Ausgleich zum Bürojob. In diesem Jahr erfreue ich mich dank frisch aus Restholz angelegter Hochbeete an reichhaltigen Erträgen.

Als meine Kinder noch klein waren, hatte ich Hühner und Wachteln. Im aktuellen Leben ist dafür leider weder Platz noch Zeit. Ich träume allerdings von der Rückkehr des Federviehs.

Sonstige Konsumgüter

Nicht immer hinterfrage ich die Nachhaltigkeit einer Anschaffung. Impulskäufe zu vermeiden ist meine ständige Challenge. Nicht alles, was man glaubt, nötig zu haben, braucht man überhaupt. Zudem gilt in den meisten Fällen: er billig kauft, kauft zweimal. Dazu könnte ich unzählige Beispiele benennen. Hohe Qualität findet man jedoch auch bei gebrauchten Artikeln.

So wurde für relativ wenig Geld über Kleinanzeigen im vergangenen Jahr eine gebrauchte Schreinerküche mit sehr hochwertigen Komponenten wie Einbaugeräten und Granitplatten erworben. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese der Aufteilung meiner Küche anzupassen und selbst einzubauen. Dinge zu nutzen, die andere nicht mehr brauchen, ist jedenfalls mehr als sinnvoll und hat in diesem Fall auch ungeahnte handwerkliche Fähigkeiten freigesetzt.

Fazit

Meine Präsenz auf diesem Erdball sorgt für Ressourcenverbrauch. Wir haben die Möglichkeit, diesen zu reduzieren und dazu beizutragen, auch andere Menschen für nachhaltige Entscheidungen zu motivieren.

Es ist zuweilen frustrierend, zu beobachten, wie andere sich verhalten. Ich habe mir allerdings abgewöhnt, mit dem erhobenen Zeigefinger umherzulaufen und Vorwürfe für anderleuts Verhalten zu verteilen. Ich hoffe allerdings nicht den Eindruck zu hinterlassen, dass ich mich hier als tollen Zeitgenossen aufspiele, der Menschen vorwirft, dass sie in allen Alltagsbereichen vielleicht nicht so konsequent nachhaltig sein können.

Die Idee war: Vielleicht kann ja das eine oder andere hier niedergeschriebene inspirierend wirken. Der Klimawandel ist real und wir können entweder den Kopf in den Sand stecken und auf Wunder hoffen oder zumindest mal die uns möglichen Stellschrauben bedienen.

Ich habe nicht alles richtig gemacht und dennoch mit meinen Mitteln und Möglichkeiten versucht, das für meine Familie aber auch meine Umwelt best mögliche zu realisieren und bin dabei noch nicht am Ende.

Der Beitrag stammt aus der Ausgabe 27 des T&Emagazins. Sie kann hier kostenlos gegen Übernahme der Porto- und Versandkosten in Wunschmenge bestellt werden.