In der Elektromobilität spielt das Design eine große Rolle. Immer geknüpft an die technischen Notwendigkeiten, entwickelt sich auch das Design.

Christoph Reichelt, diplomierter Industriedesigner, zeigt, wie sich das Design in den letzten 100 Jahren entwickelt hat.

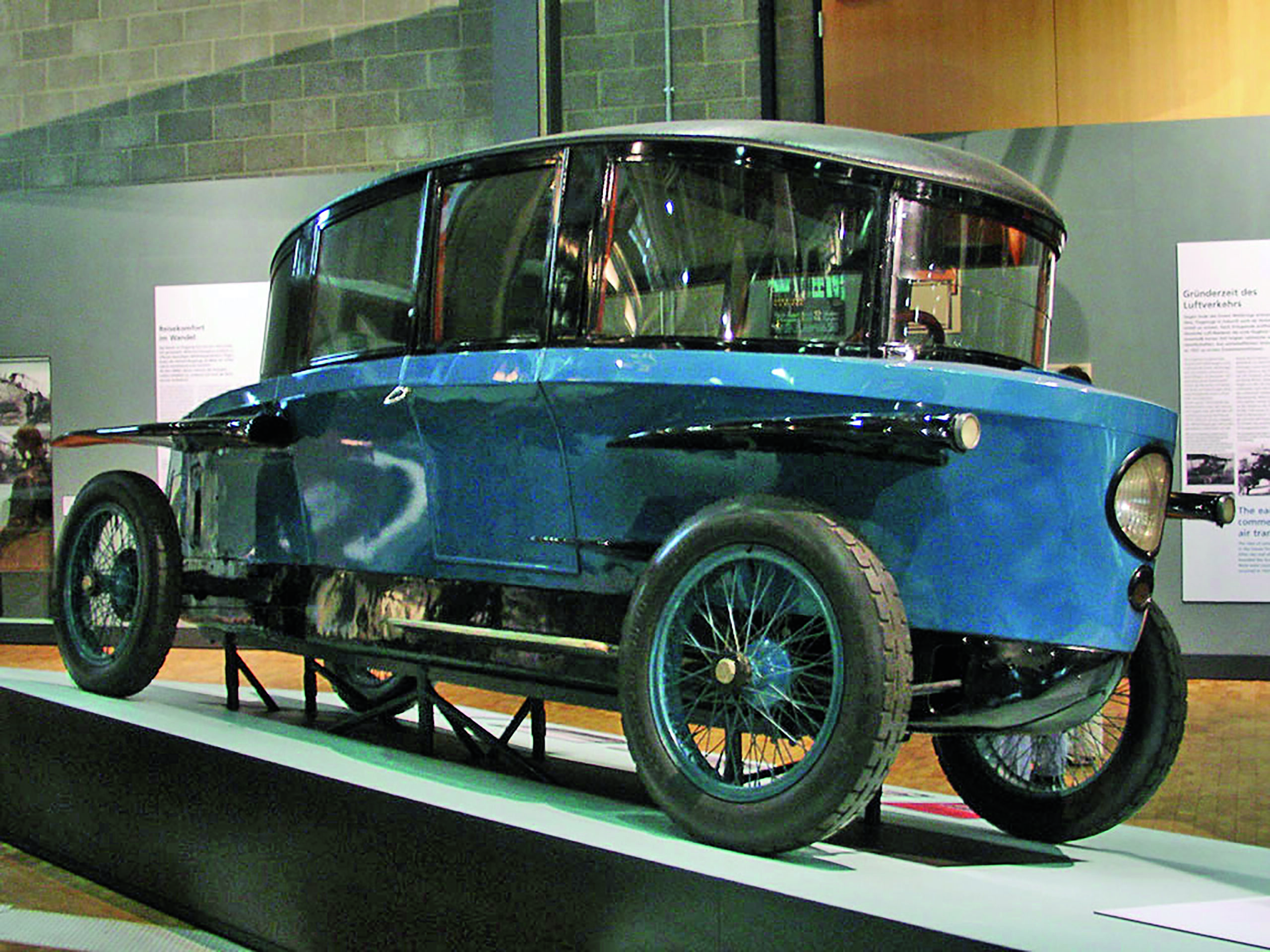

Rumpler Tropfenwagen (1921)

Es nahm kein gutes Ende. Ein gutes Dutzend der seltenen Exemplare dieses technischen Pionierstückes wurde zerschlagen und wie auf einem Scheiterhaufen gestapelt. Fritz Langs epochaler Film Metropolis hat dem ungewöhnlichen Fahrzeug damit zwar ein Denkmal auf Zelluloid gesetzt. Aber beim Dreh der Szene wurden eben tatsächlich einige der knapp hundert gebauten Tropfenwagen zerstört.

Der Tropfenwagen war ein Werk des Wieners Edmund Rumpler (1872 – 1940). Der Auto- und Flugzeugkonstrukteur wendete hierbei 1921 – nicht als erster, aber mit besonderer Kreativität und Konsequenz – das Stromlinienprinzip auf ein Automobil an.[1] Der Fünfsitzer hatte eine in der Draufsicht tropfenförmige Karosserie, Pendelachsen, gewölbte Scheiben und einen W6-Mittelmotor, alles grundlegende Neuerungen im Automobilbau. Gesteuert wurde dass Auto von einem Einzelplatz vorn in der Mitte aus. In seiner Ursprungsversion ist der Tropfenwagen ein wendiges, kompaktes und irgendwie liebenswert aussehendes Schiffchen auf Rädern. Statt der üblichen Kotflügel hat er brettebene Flossen, die aussehen wie Material gewordene Speed Lines aus einem Comic. Das Dach aus gepolstertem Ledertuch (außen!) wölbt sich vorn weich wie eine glatte Stirn. Das Ganze sieht zwar für unsere Augen hochbeinig, aber doch agil und sympathisch aus.

In der aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA) Göttingen hatte Rumpler ein kleines Modell seines Designs getestet und verfeinert. Eine Messung des cW-Wertes wurde jedoch erst 1979 im VW-Windkanal am Original durchgeführt: 0,28 – ein fast sensationeller Wert und der Beweis, dass Paul Jarays[2] Zweifel an Rumplers Konzept unbegründet waren.

Ein Meilenstein des Automobilbaus ist der Tropfenwagen aber nicht nur wegen seiner Stromlinienform. Schon ein Jahr nach seiner Präsentation erwarb Benz & Cie. eine Lizenz und baute einen offenen Tropfenwagen mit praktisch unverändertem Mittelmotor-Chassis und einer schlanken Stromlinienkarosserie für Autorennen. Und damit ist Rumplers Tropfenwagen tatsächlich auch der Urvater aller Silberpfeile![3]

[1] Tatsächlich hatte der Belgier Camille Jenatzy (1868 – 1913) schon 1899 mit seinem – elektrisch angetriebenen – Experimentalfahrzeug La jamais Contente (Die nie Zufriedene) als erster in einem Automobil die 100 km/h Marke geknackt, einer geschossförmigen „Zigarre auf Rädern“.

[2] Der vom ebenfalls aus Wien stammenden Paul Jaray (1989 – 1974) karossierte und ein Jahr nach dem Tropfenwagen präsentierte Ley T6 erreicht sagenhafte cW 0,245, ist allerdings weder hübsch noch praktisch. Das Formprinzip wurde von Jaray als Sonderkarosserie für die Fahrgestelle vieler Marken umgesetzt, darunter auch Audi, Maybach und FIAT.

[3] Der Mittelmotor wurde zwar von Mercedes Benz bei den späteren Silberpfeilen (also Grand-Prix-Rennwagen der 750 kg -Klasse in den Dreißigerjahren) aufgegeben. Dafür findet er sich bei denen der Konkurrenz von der Auto Union – und die waren eine Konstruktion des Stuttgarter Büros von Ferdinand Porsche.

Tatra 77 (1934)

Rumpler wandte sich danach wieder den Flugzeugen zu. Nach einer kurzen Inhaftierung durch die Nazis 1933[1] konnte er sich noch einen Tatra 77 kaufen, mit Stromlinie, das wahrscheinlich fortschrittlichste Auto seiner Zeit!

Tatras Spiritus Rector war Hans Ledwinka (1878 – 1967). Geboren 20 km nördlich von Wien, war er zunächst Ingenieur bei Steyr gewesen, wo er sich mit einem seiner Kollegen angefreundet hatte, einem gewissen Ferdinand Porsche. Später, als Chefingenieur von Tatra[2], fand er verblüffend einfache, robuste Bauprinzipien, darunter den Zentralrohrrahmen und den luftgekühlten Boxermotor im Heck. Hierbei dürfte er Hilfe von Béla Barényi[3] gehabt haben, der bereits seit 1925 an diesen Konzepten gearbeitet hatte. Daraus entstand 1931 bei Tatra der Prototyp eines kompakten, preisgünstigen Autos, 1933 wurde davon eine Version mit einer von Paul Jaray entwickelten strömungsgünstigen Karosserie gebaut, der Tatra V570. Allerdings kam es nicht zu einer Serienfertigung, denn der gleichzeitig entwickelte, luxuriöse, sparsame und unglaublich schnelle Tatra 77 wurde ein großer Erfolg und beanspruchte alle Ressourcen.

Auch er hatte eine mit Jaray entwickelte Stromlinienkarosserie (cW 0.212 für das 1:5 Modell) und Heckantrieb mit Heckmotor, in diesem Fall ein luftgekühlter V8 mit 75 PS. Dazu kamen Trockensumpfschmierung, Einzelradaufhängung, versenkte Türgriffe und die reichliche Verwendung von Aluminium und Magnesium zur Gewichtsersparnis. Wie beim Tropfenwagen saß der Fahrer vorn mittig, mit zwei leicht nach hinten versetzen Vordersitzen links und rechts von ihm für zwei der fünf Passagiere. Der Tatra 77 war ein futuristisches Ding irgendwo zwischen Flugzeug und Auto und eigentlich das prädestinierte Fahrzeug für die neuen Reichsautobahnen und autostrade. Er hat die robuste Eleganz einer schnellen Maschine, in seiner strikten Funktionalität besitzt er mehr Ausstrahlung als jedes gestylte Fahrzeug seiner und unserer Zeit.

Und so schrieb ein Zeitgenosse, der Journalist Vilém Heinz, im Motor Journal 1934:

„Das gedankliche Prinzip des neuen Tatra ist das Verständnis, dass sich das Auto entlang der Trennlinie zwischen Boden und Luft bewegt. Das Auto hält 145 km/h, es hat ein erstaunliches Lenkverhalten, es fährt durch Kurven mit Geschwindigkeiten, die ebenso verrückt wie sicher sind, und es scheint auf jeder Art von Straße einfach zu schweben.

Es ist ein Auto, das dem Automobilbau und der automobilen Praxis neue Perspektiven eröffnet.“

Sogar die Nazis liebten ihn und ließen Tatra nach dem Einmarsch in der Tschechoslowakei 1938 weiter die große Limousine bauen. Man sagt, es seien viele deutsche Offiziere in dem gefährlich

schnellen und eben doch gefährlich hecklastigen[4] Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Tod gefahren.

[1] Rumpler wurde als „Jude“ verfolgt. Jaray blieb dieses Schicksal erspart, er war schon 1923 in die Schweiz gegangen

[2] Tatra, tschechischer Autohersteller im mährischen Kopřivnice (Nesseldorf), gegründet 1850 als Ignatz Schustala & Comp., baute bis 1999 große PKW mit luftgekühlten V8-Motoren im Heck.

[3] Béla Barényi (1907 – 1997) aus Hirtenberg in Niederösterreich, arbeitete von 1939 bis 1974 bei Daimler Benz. Er beansprucht nicht nur – gerichtlich festgestellt – die Urheberschaft am Grundkonzept des KdF-Wagens (der später als Käfer bekannt wurde), er ist auch der Erfinder der Sicherheitslenksäule, der Sicherheitsfahrgastzelle mit Knautschzone und der Scheibenwischer mit versenkter Achse (zum Fußgängerschutz). Mit 2.500 angemeldeten Patenten ist der Mann mit dem Namen eines Zirkusdirektors (so Prof. Paolo Tumminelli) einer der wichtigsten Beiträger zur Entwicklung des modernen Autos.

[4] Beim Nachfolger, dem Tatra 87, versuchte man – mit Erfolg – das Problem der Hecklastigkeit durch strategischen Leichtbau im hinteren Teil des Wagens und Veränderungen im Layout zu lösen.

Volkswagen (1945)

Der „Volkswagen“, später als Käfer bekannt und beliebt, verdankt seine Existenz fraglos der Arbeit von Barényi, Jaray, Ledwinka und anderen[1]. Ferdinand Porsches Leistung bestand vor allem darin, diesen „State of the Art“ Hitler und seinen Ministern nahezubringen und eine Umsetzung zu organisieren. Als der Käfer zehn Jahre später, nach dem Krieg, dann wirklich kaufbar wurde, war er vom ersten Tag an schon veraltet, und seine mehr dekorative als funktionale Karosserieform hatte mit Jarays Stromlinie ohnehin nichts mehr zu tun[2]. Dennoch wurde das Kuckuckskind schließlich noch zu dem, was sein Name versprach: ein Volkswagen. Rational begründbar ist das nicht.

[1] In dem Buch Hans und Erich Ledwinka: Die Autopioniere und Chefkonstrukteure in Steyr und Graz von Günther Nagenkögl und Hans Stögmüller, Akazia Verlag 2016, wird auch die Entstehungsgeschichte des Volkswagen minutiös nachvollzogen.

[2] Die offizielle Angabe des cW Wertes des Käfer liegt bei 0,46, was optimistisch erscheint.

Citroën 2CV (1949)

Auch in anderen Ländern Europas hatte man in den Dreißigerjahren begonnen, kleine, erschwingliche Autos für jedermann zu entwickeln. Während jedoch in Deutschland und Italien ein eher idealistischer – oder ideologischer – Ansatz verfolgt wurde, ging man in Frankreich anders an die Sache heran. 1934, gerade frisch von Michelin übernommen, tat man bei Citroën etwas, das damals ungewöhnlich war: Man gab eine Marktuntersuchung in Auftrag. Das Ergebnis war die Forderung, ein billiges, leicht zu bedienendes Minimalfahrzeug zu entwickeln, denn im ländlichen Raum waren in Frankreich zu dieser Zeit noch Pferde und Fuhrwerke vorwiegende Transportmittel. Die TPV (Toute Petite Voiture, sehr kleines Auto) sollte, so die Vorgabe, vier Personen und ein Schock Eier[1] über ein frisch gepflügtes Feld transportieren können, ohne dass von diesen eines zu Bruch ging. Was sich für uns lustig anhört, war keineswegs so gemeint: Es entsprach exakt den Anforderungen, die ein solches Minimalauto erfüllen musste, um praktikabel und damit erfolgreich zu sein. André Lefèbvre (1894 – 1964), der zunächst bei Avions Voisin Flugzeuge und spektakulär avantgardistische Autos entworfen hatte, war über Renault zu Citroën gekommen und hatte den legendären Traction Avant mitentwickelt. Jetzt übernahm er die Aufgabe, die TPV zu verwirklichen. 1939, nach 47 schrittweise verbesserten Prototypen betrachtete man das Fahrzeug als fertig, eine Vorserie von 250 Stück wurde gebaut, Broschüren wurden gedruckt. Die TPV, dann schon als 2CV (nach den Steuer-PS des Motors)[2] bezeichnet, hatte Karosserieteile aus gerilltem Aluminiumblech, Magnesium-Komponenten

und ein Fahrwerk auf Basis einer ausgeklügelten Kombination von Torsionsstabfedern, die platzsparend in die Bodengruppe integriert waren. Als Sitze dienten Hängematten ähnliche Gebilde, die an Stahldrähten von der Decke abgespannt waren. Auf dem Salon de l‘Automobile de Paris im Oktober 1939 sollte die eigenartige Kombination aus sehr einfacher und sehr anspruchsvoller Technik präsentiert werden. Doch dann trat Frankreich in den Krieg ein, der Salon fiel aus, und Citroën-Chef Boulanger[3] versteckte die Entwürfe und Prototypen vor den heranrückenden Deutschen. Erst 1949 konnte man sich daran machen, die 2CV doch noch zu bauen. Aber Aluminium war inzwischen zu teuer geworden, so dass man das gesamte Fahrzeug noch einmal neu konstruierte, aus besondern dünnem Blech, das durch Rillen und Falze Flächenstabilität bekam. Citroëns Hausdesigner, Flaminio Bertoni[4] gab dem Ganzen eine nun etwas weniger Bauhaus-geometrische, als gefälliger empfundene Form. So begann der Siegeszug der 2CV. Wir sehen die „Ente“ heute als romantisches, etwas skurriles Spielzeug mit Retro-Charme. Zu ihrer Entstehungszeit war sie aber das exakte Gegenteil: Eine nüchterne, sehr intelligente und technisch durchaus anspruchsvolle Antwort auf eine drängende Sachfrage.

[1] Ein Schock sind fünf Dutzend (60).

[2] Steuer-PS definieren die Höhe der KFZ-Steuer. Die Zahl hat nichts mit der Motorleistung zu tun, sondern errechnet sich nach einer komplexen, im Laufe der Jahrzehnte mehrmals geänderten Formel, die zur betreffenden Zeit die Zylinderzahl, den Hubraum, die Nenndrehzahl und einen Koeffizienten enthielt.

[3] Pierre-Jules Boulanger (1885 – 1950), genannt PJB, war von 1935 an bis zu seinem Tod stellvertretender Präsident und Vorsitzender von Citroën. Er hatte ein Kunststudium abgebrochen und war nach dem Militärdienst in die USA gegangen, um als Geschäftsmann Erfahrungen zu sammeln. Während der Okkupation weigerte er sich, mit den Deutschen zusammen zu arbeiten und organisierte in seinen Fabriken Dienst nach Vorschrift und Sabotage. 1950 starb er bei einem Autounfall in einem Citroën Traction Avant 15-Six. Den Erfolg seiner letzten Schöpfung, der Citroën DS, erlebte er nicht mehr.

[4] Flaminio Bertoni (1903 – 1964) – nicht zu verwechseln mit den Bertones – war ein aus Italien gebürtiger Bildhauer und Automobildesigner, der über mehrere Jahrzehnte die Modelle von Citroën gestaltete und damit zum damaligen Mythos der Marke Erhebliches beitrug. Sein Lieblingsmodell war nicht die DS (die er als Hippopotame, also Nilpferd, titulierte), sondern der eher skurril wirkende Ami 6.

Citroën DS (1955)

Dasselbe Team, Vorstand Boulanger, Chefingenieur Lefèbvre und Designer Bertoni hatte 1937 damit begonnen, einen Nachfolger für den Traction Avant zu entwickeln. Es sollte aber noch 18 Jahre dauern, bis ein solches Fahrzeug der Weltöffentlichkeit gezeigt werden konnte – und die staunte! Ein Raumschiff war gelandet, mitten im Nachkriegseuropa. Die DS ist ein Auto, wie es nie vorher und nie nachher eines gegeben hat. Nicht nur ihr Äußeres war sensationell, skulptural und futuristisch, sie verfügte auch über viele einmalige technische Features: Einarmlenkrad mit scheinbar frei schwebendem Lenkradkranz, hydropneumatisches Fahrwerk, Zentralhydraulik, servobetätigte Scheibenbremsen[1], ein Dach aus glasfaserverstärktem Kunststoff, usw. Startete man den Motor, hob sich nach einiger Zeit die Karosserie sanft, als erwache sie zum Leben und schwebe dann über der Straße; nach dem Abstellen dauerte es einige Minuten, bis sie sich wieder senkte, wie ein Tier, das sich zur Ruhe legt – ein zartes Spektakel, dem keine Lichtshow heutiger Autos das Wasser reichen kann. Ihre Sitze waren – auch das eine Neuerung – aus Vollschaum, knuffige Möbel, die dem Fahren in der DS ein zusätzliches Element des Schwebens verliehen. Es ist viel über die „Göttin“ geschrieben und gesagt worden, selbst Philosophen wie Roland Barthes[2] beschäftigten sich mit ihr. Sie bleibt ein Rätsel. Denn das eigenartige ist, dass dieses automobile Kunstwerk einerseits mit Staunen und Befremden betrachtet wurde und kaum Nachwirkungen auf künftige Entwicklungen hatte – also ein Solitär war und blieb – dass die DS dabei jedoch in Frankreich für 20 Jahre den Standard für die große Reiselimousine darstellte (bis hin zur Präsidentenlimousine), als habe sich da ein Zugang zu einer Parallelwelt geöffnet und wieder geschlossen.

[1] Betätigt durch einen Gummipilz anstelle des Bremspedals, der schon bei leisester Berührung die Bremsen aktivierte – wodurch Anfänger, auch mit Hilfe des hydropneumatischen Fahrwerks, ihre Mitfahrer zu häufigem kräftigem Nicken veranlassten.

[2] Roland Barthes (1915 – 1980), französischer Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker, wird dem Strukturalismus zugeordnet. Sein Aufsatz über die DS erschien 1957 in Mythologies, wo er sie als ersten Schritt auf dem Weg von einer rein an der Leistung orientierten Art des Gestaltens und Bauens zu einer subtileren, mehr abstrakten, ja spirituellen Art des Zusammenfügens von Dingen beschreibt.

Chevrolet Corvair, NSU Prinz 4 (1959, 1961)

Deutschland durchlief innerhalb der Zwanzig Jahre zwischen 1945 und 1965 gleich mehrere Epochen der Automobilgeschichte. Die Anfangszeit war von kleinen, kreativen, oft aus der Not geborenen Minimalfahrzeugen geprägt. Herausragendes Beispiel ist der Kabinenroller mit zwei hintereinander angeordneten Sitzplätzen, drei Rädern und einen Einzylinder-Zweitakter mit 175 ccm.[1]

Doch mit dem Wirtschaftswunder stiegen die Ansprüche, und wie überall in der Produkt- und Popkultur blickte man, auch was Autos betraf begehrlich nach Amerika. So wurde der Traumwagenstil mit Torpedoleuchten, Heckflossen und schwungvollen Chromdekors auf kleine Limousinen, Coupés und Roadster übertragen. Besonders Opel und Ford surften auf der Stylingwelle von jenseits des Atlantiks voll mit. Als schließlich auch Mercedes in Stuttgart Heckflossen an der nagelneuen Baureihe W111 zeigte (man nannte sie verschämt „Peilstege“) schrieb man schon das Jahr 1959 und „drüben“ hatte sich die Welt ein gutes Stück weitergedreht: Im selben Jahr präsentierte Chevrolet den Corvair, dessen Design einen radikalen Bruch mit dem Traumwagenstil darstellte. Relativ kompakt, von zurückhaltender Eleganz, mit plastisch subtil ausgeformten Details und wenig Chrom stellte der Corvair einen Neuanfang im Fahrzeugdesign dar – und hätte sicher auch ein großer, prägender Erfolg sein können, wenn nicht tückische Probleme mit dem Fahrwerk den Ruf ruiniert hätten.[2]

In Europa erkannte man das Potenzial des neuen Designs. Der FIAT 1300 von 1961 ist ein stilistischer, der NSU Prinz 4 von 1960 ein auch konzeptioneller Erbe des Corvair. Für NSU lag diese Adaption besonders nahe, baute man doch traditionell Autos mit Heckmotor. So finden wir am Prinz 4 die umlaufende Kante auf der Schulterlinie und die konkave Modellierung unterhalb davon wieder, ebenso die aufrechte, propere Erscheinung des Greenhouse[3]. Ein kleines, stolzes, und (vor allem als TT) durchaus rasantes Auto, das ein großer Erfolg wurde.

[1] Obwohl der Gedanke naheliegend ist, dass das Konzept mit den hintereinander angeordneten Sitzen bei Messerschmitt, von Jagdflugzeugen inspiriert, entwickelt worden sei, ist die Geschichte ein etwas andere: Fritz Fend (1920 – 2000) hatte das Fahrzeug als Einsitzer für Invaliden entwickelt, mit einem Handantrieb! Er motorisierte dann den „Flitzer“ mit 4,5 PS, ersetzte die Fahrradräder durch Schubkarrenreifen und bot es Messerschmitt zu Serienbau an. Dort bestand man auf einem zweiten Sitz, baute einen Fichel & Sachs Zweitakter mit nun 9 PS ein und präsentierte das so entstandene Fahrzeug 1953 auf dem Genfer Salon.

[2] Auch der Corvair hatte Heckantrieb und Pendelachsen, eine für die USA extrem ungewöhnliche Konstruktion. Die von Schwingarmen geführten Antriebswellen waren außen fest mit den Radnaben verbunden, was zu starken Veränderungen des Sturzes beim Ein- und Ausfedern führte. Der Corvair war im Grenzbereich angenehm übersteuernd zu fahren, es konnte aber, vor allem auf Bodenwellen, vorkommen, dass das kurvenäußere Rad nach unten / innen wegknickte, was zu einem plötzlichen Ausbrechen des Hinterwagens führte, das Auto „stolperte“ gewissermaßen über sein eigenes Rad. Nach einigen tödlichen Unfällen und einer heftigen Kampagne gegen den Corvair veränderte Chevrolet zunächst die Konstruktion, 1965 wurde dann eine modifizierte Hinterachse der Corvette eingebaut. Es gab übrigens auch zwei Prototypen mit Elektroantrieb und Silber-Zink Akkus, genannt Electrovair.

[3] Als Greenhouse, also Gewächshaus, bezeichnet der Designer den gesamten Teil der Karosserie oberhalb der Schulterlinie, den Bereich also, der die Fenster trägt.

NSU RO 80 (1967)

NSU wollte – und konnte – mehr. Man hatte den Wankelmotor[1] im Portfolio, er lief seit 1963 im kleinen Wankel Spider. Seine extreme Laufruhe, seine Drehfreudigkeit und Kompaktheit prädestinierten ihn jedoch zum Einsatz in einer großen Reiselimousine und NSU hatte sich, mit engem Budget und großen Ambitionen, gleich daran gemacht, eine solche zu entwickeln. Claus Luthe[2] hieß der Mann, der seit Anfang der Sechzigerjahre das Erscheinungsbild der Autos aus Neckarsulm mitbestimmte. Er hatte das Design des Prinz 4 entwickelt und dafür ganz bewusst beim Corvair Anleihen genommen, um das Kleinwagenhafte des Vorgängers los zu werden.

Nun hatte er den kompakt bauenden Wankelmotor zur Hand, und er musste keinerlei Rücksicht auf bestehende Modelle der Marke in der Oberklasse nehmen. Mit dieser Freiheit formte er eine zeitlose, nach First Principles gestaltete Limousine mit flachem Bug, extrem langem Radstand und aerodynamischem Profil. Der R0 80 ist streng und nüchtern, ein deutscher Antipode zur überschwänglichen DS, aber nicht ohne Dynamik und mit einer Menge Charme. Ob im RO 80 die Keilform erstmals konsequent und stilbildend umgesetzt wurde oder eben gerade nicht (das Heck fällt von der Wurzel der Heckscheibe aus nach hinten ab) – darüber streiten sich die Design-Gelehrten bis heute. Unstrittig ist, dass er durch seine Proportionen und die klare Kontur in Verbindung mit einer für diese Zeit ungewöhnlich bewegten Gestaltung der Seitenlinie zum Vorläufer des „modernen“ Automobildesigns seit den Achzigerjahren wurde. Die ausgeprägte Schulterlinie über der konkaven Seite, die beim Prinz 4 noch schnurgerade war, kommt hier in Bewegung und wölbt sich über den Rädern wie vom Wind geformt. Feine Details und ein funktionales Interieur, das nach den Prinzipien der Ulmer Schule[3] gestaltet zu sein scheint, runden das Bild ab.

Mit seiner absoluten Eigenständigkeit war der RO 80 ein Auto für Intellektuelle, Querdenker und Individualisten. Nicht allzu viele Kunden fanden sich, die das nötige Selbstbewusstsein für dieses Auto hatten, und außerdem gab es heftige technische Anfangsschwierigkeiten mit dem Motor. Dennoch wurde der RO 80 insgesamt zehn Jahre lang gebaut und von Kennern hoch geschätzt.

[1] Felix Wankel (1902 – 1988) hatte den Vorläufer des nach im benannten Rotationskolbenmotors auf der Basis eines rund-dreieckigen Kolbens in einem Oval entwickelt, zunächst als Kompressor, dann auch als Motor mit rotierendem Gehäuse und Kolben. Die bei NSU verwendete Bauform des Kreiskolbenmotors mit feststehendem Gehäuse wurde ohne sein Wissen entwickelt, was zu erheblichen Spannungen führte.

[2] Claus Luthe (1932 – 2008) war gelernter Karosseriebaumeister und war über NSU-FIAT zu NSU gekommen, wo er die Designabteilung aufbaute und ab 1967 leitete. 1976 ging er als Designchef zu BMW und prägte die klassische BMW-Linie (mit der nach vorn geneigten Front mit Rundscheinwerfern, der klaren Schulterlinie und dem berühmten „Hofmeister-Knick im hinteren Seitenfenster). 1992 ging er nach einem Prozess wegen Totschlags in den vorzeitigen Ruhestand, Chris Bangle wurde sein direkter Nachfolger.

[3] Die HfG (Hochschule für Gestaltung) in Ulm wurde nach ihrer Gründung 1953 durch Max Bill, Otl Aicher und Inge-Aicher-Scholl (eine Schwester von Sophie und Hans Scholl) die international bedeutendste Design-Hochschule nach dem Bauhaus. Sie war Wegbereiter und Vorbild sowohl für künftige Design-Studiengänge an Hochschulen für Gestaltung als auch für das Berufsbild des Designers. Klare, gerade, leicht „lesbare“ Formen, besonders übersichtlich strukturierte Bedienelemente, ein modularer Aufbau von Produktfamilien und ein starker Fokus auf Qualität und Funktionalität waren Kernelemente der Lehre. Heute hat Apple die Designprinzipien der „Ulmer Schule“ adaptiert und viele klassische Produkte von Ulmer Designern (z.B. Dieter Rams und Hans Gugelot) nachempfunden.

Renault Espace I (1984)

An der eben erwähnten HfG Ulm war die Beschäftigung mit Autos verpönt. Trotzdem kamen aus Ihrem Umfeld zwei wichtige Beiträge zum Thema: Otl Aichers heute noch lesenswerte Kritik am Auto[1] und eine Fahrzeugstudie, die auf Betreiben des damals berühmten Motorjournalisten Fritz B. Busch entstanden war, und die den Namen Autonova Fam trug. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Großraumlimousine im One-Box Design formuliert wurde (schon 1956 gab es z.B. den FIAT 600 multipla), aber es ist das erste Mal, dass dies mit der Idee eines ganzheitlichen, streng logischen Designs gemacht wurde[2]. Gebaut wurde der Fam nicht.

Nun gab es in den USA schon länger Vans, also komfortable, geräumige Reisefahrzeuge im One-Box-Design. Davon inspiriert konzipierte Fergus Polloc, Designer bei Chrysler Europe in Coventry (zunächst in seiner Freizeit!) 1977 den Supervan, der dann über Chrysler-Talbot zu Matra kam und dort von Chefingenieur Philippe Guédon und Designer Antoine Volanis als Projekt P 18 zum Nachfolger des Freizeitmobiles Rancho weiterentwickelt wurde. Matra war auf Kunststoffkarosserien spezialisiert und in der französischen Autoindustrie sehr gut vernetzt. Aber die Zukunft von Talbot war unsicher, und so landete das Konzept schließlich bei Renault und wurde zum Espace, einem sachlichen, funktionalen, luftigen „Nicht-Auto“ ganz im Sinne des Autonova Fam. Renaults Vorstand Hanon soll damals gesagt haben: „Zu diesem Auto kommt man von selbst, wenn man alle automobile Eitelkeiten beiseite lässt“. Wir sehen das heute nicht mehr, aber der Espace war, mit seiner breiten Spur, der flachen Frontscheibe, der großflächigen Verglasung mit tiefer Schulterlinie und den besonderen Proportionen durchaus revolutionär. Und unter den Blech ging das weiter, denn das „Blech“ war tatsächlich faserverstärkter Kunststoff, auf einem feuerverzinkten Rahmen, solide Leichtbauweise. Innen fanden sich sechs Einzelsitze, deren hintere man herausnehmen konnte, während die beiden vorderen sich um 180° drehen ließen – ein Lebensraum auf Rädern, und dabei war der Espace auch noch ganz schön schnell (175 km/h).

Der Ur-Espace hat einen architektonischen Charakter wie kaum ein anderes Auto, ein Bungalow auf Rädern, und ist dabei durchaus dynamisch. Bei seinen Nachfolgern wurde diese „klare Linie“ mehr und mehr verwaschen und heute ist ein Espace ein ganz anderes Auto, fast das Gegenteil seines Urvaters.

[1] Otl Aicher, Kritik am Auto – Schwierige Verteidigung des Autos gegen seine Anbeter. Callwey Verlag, 1984

[2] Der Autonova Fam hatte ein stufenloses Getriebe von DAF, eine Lenkung mit progressiver Übersetzung, klappbare Sitze, einen Niveauausgleich und statt des Lenkrades ein Steuerhorn mit integrierten Bedienelementen.

Audi A2 (1999)

Eine markante Eigenschaft des Ro 80 mit seinem Wankelmotor war der hohe Treibstoffverbrauch. Das wurde spätestens ab 1973, dem Jahr der „Öl-Krise“[1] zum Problem. In ihrer Folge wurden überall bestehende Modele mit allerlei Spar-Hilfsmitteln ausgestattet. Hinter den Kulissen aber begann ernsthaft die Arbeit an effizienzoptimierten, kleinen Fahrzeugen.

Bei der seit 1969 mit NSU fusionierten Audi AG gab es, nach dem „Ur-Polo“ Audi 50 immer wieder Versuche in dieser Richtung, ohne dass davon etwas in der Serie angekommen wäre. Schließlich sagte Ferdinand Piëch[2] irgendwann Anfang 1991 „Macht’s amal an Drei-Liter!“ Er meinte nicht den Hubruam, und so wurde das Projekt A1X begonnen, mit dem Ziel, ein serienfähiges, viersitziges Auto mit einem Verbrauch unter 3l/100 km zu entwickeln. Unter Leitung von Peter Schreyer[3] (26) entstand eine rundliche Stufenhecklimousine mit extrem hoher Gürtellinie, schmalen Reifen und einem fast kreisförmigen Dachbogen. Eines der 1:4 Modelle erreichte bei Windkanaltest einen cW von 0,147!

Ob aus ästhetischen oder technischen Gründen – die Studie wurde nicht gezeigt und stattdessen das „Ringo-Projekt“ gestartet: 1994 erhielt der frisch vom Art Center College of Design, Chicago, nach Ingolstadt gekommene Derek Jenkins (jetzt: Senior Vice President bei Lucid Motors) die Aufgabe, das Exterieur für einen Kleinwagen mit Aluminium Space Frame zu gestalten. Seine Scribbles zeigen ein stark gegliedertes, geometrisches One-Box Design mit Steilheck[4] und weit vorne angesetzter, bogenförmiger A-Säule. Wegweisend für das A2-Design waren auch seine Versuche mit unterschiedlichen Material- und Oberflächenkombinationen, unter anderem mit verrippten Flächen. 1996 übernahm Stefan Sielaff (heute Geely) die Projektleitung und übergab Luc Donckerwolke (heute bei Hyundai) die Verantwortung für das Exterieur. Ziel war die Entwicklung eines Showcars, des Al2. In Interviews verwies Sielaff auf die Herausforderung, optische Leichtigkeit zu erzielen, ohne allzu große Glasflächen zu haben. Dies gelang durch eine starke Strukturierung des Körpers (besonders bemerkenswert sind dabei die eingesetzten, durch umlaufende Flächen markierten Radläufe), eine sehr geometrische Linienführung und die Vermeidung mittlerer Radien bei den Flächenschnitten. Mit gefrosteten transluzenten Teilen im Interieur und an den Felgenblenden und vor allem mit dem von Licht-„Stringern“ durchzogenen Kunststoffdach in der selben Optik wurde das Thema „Leichtigkeit“ zusätzlich illustriert.

Leider positionierte Audi den A2 falsch und wertete ihn ab, als er dann auf den Markt kam. Und das Design polarisierte, es stand völlig quer zu der zunehmenden Kraftmeierei im Automobildesign, so dass der große Erfolg ausblieb (im Jahr 2001 kam zudem der erste „neue“ MINI unter BMW-Regie auf den Markt und räuberte unter den potenziellen A2-Kunden). Dennoch, bzw. gerade deshalb, ist der A2 wahrscheinlich eines der besten automobilen Gesamtpakete des 20. Jahrhunderts, höchst funktional, mit Spaß zu fahren und sowohl ökonomisch als auch ökologisch optimal.

[1] Die erste Ölpreiskrise wurde 1973 angeblich durch eine Drosselung der Erdöl-Lieferungen um 5% (!) seitens der arabischen Staaten ausgelöst, die damit auf die Unterstützung Israels im Jom-Kippur-Krieg durch die westlichen Länder reagierten. Der Ölpreis vervierfachte sich daraufhin innerhalb eines Jahres. Echte, durch Knappheit bedingte Lieferengpässe gab es bisher tatsächlich nicht.

[2] Ferdinand Piëch (1937 – 2019), auch er aus Wien, Ingenieur, Großaktionär der Porsche Holding und Manager. Seine Mutter war die Tochter von Ferdinand Porsche, später heiratete er Marlene Porsche. Piëch hat wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Autoindustrie genommen, sowohl durch technische Entwicklungen als auch durch seine Tätigkeit in den Vorständen von Audi und VW. Als „Fugen-Ferdi“ hat er wesentlich zu der heute üblichen Fokussierung auf enge und gleichmäßige Spaltmaße beigetragen, die seiner Auffassung nach den Qualitätseindruck erhöhen

[3] Peter Schreyer (*1953, Bad Reichenhall) ist einer der bedeutendsten Automobildesigner. Er studierte Industrial Design an der FH München und am Royal College of Art. Zwischen 1994 und 2002 leitete er Audi Design und war ein entscheidender Treiber des Wandels der Marke zur glaubwürdigen „Premium“-Marke. 2006 wechselte er zu KIA und ist dort seit 2013 einer der drei Firmenpräsidenten, im selben Jahr bekam er die Verantwortung für alle Designbüros der Hyundai Kia Automotive Group. Zusätzlich betätigt er sich erfolgreich als Künstler.

[4] Der A2 ist eines der wenigen modernen Fahrzeuge mit einem konsequent umgesetzten Kamm-Heck. Wunibald Kamm (1893 – 1966), aus Basel, war ein Pionier der Kraftfahrzeugforschung und setzte sowohl bei der Aerodynamik als auch in der Forschung an Verbrennungsmotoren Maßstäbe. Er baute erstmals ein KfZ-Prüffeld mit einem 1:1 Windkanal auf und entdeckte, dass sich durch senkrechtes Abschneiden des aerodynamisch idealen Halbtropfens auf der Leeseite eine Form für Automobile ergibt, die bei fast ebenso gutem Luftwiderstand mehr nutzbares Innenvolumen bietet und viel praktischer ist als der Halbtropfen mit spitz auslaufendem Ende. Ähnlich wie bei Jaray wurden nach seinem Konzept Sonderkarosserien für verschiedene Marken gebaut.

Mit ihm endet nicht nur eine automobile Epoche, es endet irgendwie auch die Geschichte des Verbrennungsmotors im Auto. Alles, was danach an nennenswerten Produkten des Eigensinns und der Kreativität auf den Markt kam, war elektrisch.

Newsletter

Bleibe zu Neuigkeiten auf dem Laufenden und abonniere den kostenlosen Newsletter. Immer zum Wochenende gibt er einen Überblick der aktuellen E-Mobilitäts- und Energie-Themen der zurückliegenden Woche. Newsletter-Abonnenten können zudem das T&Emagazin digital lesen – auch ältere Ausgaben.

Die Ausgabe 16 des T&Emagazin erscheint Anfang Oktober 2022. Sie kann in gewünschter Menge gegen Porto- und Versandkosten hier vorbestellt werden.

Themenauszug:

- Abschied vom Verbrennungsfahrzeug

- Dr. Heiko Behrendt: Tatsächliche Kosten von PkW

- Christoph Krachten: CO2 Rucksack

- Prof. Dr. Volker Quaschning fordert eine “Energie Revolution”

- Dr. Mario Herger: AXA-Showveranstaltung Versicherungsbetrug?

- Martin Hund: Produktion, Bauformen und Arten von Batteriezellen

- Car Maniac: Aktuelle E-Auto-Tests

- Gabor Reiter: Stromspeicher, Powerwall und Megapack.

- S3XY CARS Community: Hintergründe und Zukunftsaussichten.

- Elektro-Auto-Camping

- und vieles andere mehr